-

Discover

-

Spotlight

- Jelajahi Orang

Zona Maluku 2025

Oleh: Fauziah A Ngabalin

Di tengah megahnya lokasi tambang Gunung Botak, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, seorang anak laki-laki bernama Ming berusia 15 tahun sedang memikul karung berisi tanah emas yang nantinya akan diekstraksi.

Beratnya antara 6 hingga 20 kilogram dalam sekali jalan, sementara Tubuh Ming hanya 45 kilogram. Tanah di sekitarnya becek, berlumpur, dan dingin karena musim hujan. Ia memakai sepatu karet tipis berwarna putih yang dibelinya seharga Rp100.000 dari pedagang di sekitar lokasi tambang. Kakinya gemetar, sesekali terpeleset, namun ia terus berjalan. Satu langkah demi satu karung. Ming bekerja mulai pukul 06.00 hingga 24.00. Kadang, ketika tambang ramai, ia bekerja hingga pukul 03.00 dini hari.

Istirahat hanya tiga jam. “Kalau banyak yang beli tanah emas, saya bisa angkat 50 sampai 100 karung dalam sehari, dan bekerja selama 12-20 jam” ujarnya. Awalnya, Ming hanya ikut ayah dan ibunya ke Gunung Botak untuk bekerja. Sebagai anak yang besar dalam ekonomi keluarga miskin, ia tak pernah membayangkan bahwa tanah yang mengandung emas ini akan membantu hidupnya. Awalnya hanya melihat-lihat. Lalu diajak membantu. Lama-lama, ketagihan. Setiap kali menyelesaikan satu karung dan mendapat uang, ia merasa punya kuasa kecil atas hidupnya uang itu untuk jajan, untuk bantu orang tua, untuk bertahan hidup. Tapi harga dari semua itu adalah masa kecilnya sendiri.

Di Gunung Botak, hukum menghilang, negara tak hadir, dan anak-anak memikul tanah berbobot tubuh mereka sendiri. Emas memang bersinar, tapi di balik kilaunya ada tubuh lelah yang tak tercatat dalam data, dan nyawa yang tak terjangkau perlindungan.

Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tahun 2023, Gunung Botak masuk dalam daftar 10 wilayah pertambangan paling rawan konflik dan pelanggaran HAM di Indonesia. Menurut pengakuan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si yang diwawancarai pada Juli 2025, tahun 2022 tercatat lebih dari 3.200 orang bekerja secara ilegal di area Gunung Botak, 384 di antaranya anak di bawah 17 tahun.

Namun, angka ini belum tercantum dalam publikasi resmi karena sektor tambang ilegal belum menjadi variabel survei formal. Di balik angka itu, tersembunyi juga realitas jam kerja ekstrem, bayaran tak layak, relasi kuasa yang timpang, serta keterlibatan anak-anak yang mestinya duduk di bangku sekolah. Gunung Botak bukan sekadar zona emas ia adalah zona darurat kemanusiaan yang terabaikan. Walaupun menjadi tempat darurat kemanusian Gunung Botak tetap menjadi magnet bagi ribuan orang dari berbagai penjuru Maluku bahkan luar Maluku untuk mencoba peruntungan di sektor tambang emas ilegal. Meski kerap ditutup pemerintah, tambang ini terus berdenyut secara diam-diam, menjadi ruang ekonomi alternatif bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Ironisnya, keberadaannya justru menjadi ladang subur bagi praktik kerja eksploitatif, kerentanan lingkungan, dan pelanggaran hak anak dan perempuan.

Kondisi Kerja dan Risiko Kesehatan

Rendy Rumadaul salah satu pekerja tambang laki-laki berusia 35 tahun, menggambarkan kerasnya hidup di Gunung Botak. Enam bulan bekerja tanpa jaminan kesehatan membuatnya kerap mengalami sakit dada dan malaria ekstrim. "Kalau sakit, tanggung sendiri. Nggak ada BPJS, nggak ada bantuan. Saya pulang ke Ambon karena kena malaria dan dirawat sebulan penuh. Sampai sekarang tubuh masih lemas, padahal sudah lebih dari 3 bulan berlalu sejak terkena malaria" jelasnya. Meski demikian, Rendy tetap kembali menambang karena tak ada pilihan lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Selain itu, Rendy pun mengalami keterbatasan pendidikan dan kemampuan sehingga menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tambang ini. Pada area penambangan artisanal, merkuri banyak digunakan untuk mengekstraksi emas. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal, hati, paru-paru, gangguan saraf, hingga cacat lahir. Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini juga kerap menjadi salah satu alasan para pekerja tambang mengalami sakit jangka panjang.

Aktivitas penambangan yang tidak terkendali dan penggunaan merkuri secara sembarangan menyebabkan pencemaran serius terhadap tanah dan perairan, mengancam kesehatan seluruh penduduk pulau. Pemerintah daerah telah berulang kali mencoba menutup tambang tersebut, termasuk melalui operasi gabungan pada 2017, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penambangan liar serta konflik kepentingan antara pelaku tambang, pemerintah, dan masyarakat adat.

Selain itu, beban yang diangkat setiap harinya oleh pekerja juga mempengaruhi kesehatan mereka. “Kami tahu ada pembeli besar yang kami sebut pemodal, orang-orang bilang dia yang mengatur semuanya. Tapi siapa dia sebenarnya, kami nggak tahu. Kami cuma kerja dan butuh uang,” ujar Rendy, salah satu pekerja.

Aktivitas pertambangan di lokasi ini dikerjakan oleh banyak penambang rakyat dengan sistem yang tidak terpusat. Penambang biasanya bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil, lalu menjual hasil tambang mereka kepada para pemodal.

Pemodal inilah yang berperan besar dalam rantai distribusi emas dari Gunung Botak. Mereka menyediakan modal kerja, peralatan, dan kadang juga menanggung biaya operasional penambangan. Karena jumlah pemodal tidak hanya satu, melainkan banyak, maka pengelolaan tambang ini berjalan tanpa struktur tunggal, melainkan terfragmentasi sesuai jaringan pemodal masing-masing. Dengan kata lain, Gunung Botak hanyalah nama lokasi tambang, sementara pengelolaannya tersebar pada banyak pemodal dan pekerja tambang rakyat.

Sosok pemodal besar kerap disebut-sebut oleh para penambang sebagai dalang di balik koperasi tambang yang menguasai distribusi tanah emas, pembiayaan alat, hingga dugaan pengaruh pada aparat yang berjaga. Meski tidak pernah muncul langsung di lokasi, pengaruhnya menjalar kuat: dari sistem ijon, harga beli yang ditentukan sepihak, hingga upaya meredam protes warga. Dalam salah satu unjuk rasa besar warga pada 15 Mei 2025 lalu, massa menuntut aparat menindak tegas pihak-pihak yang dianggap menjadi otak eksploitasi tambang dan perusakan lingkungan. Beberapa di antaranya disebut terafiliasi dengan perusahaan tambang formal yang namanya dikenal luas di kawasan itu. Masyarakat menduga perusahaan tersebut menjadi ‘kedok legal’ untuk aktivitas pertambangan ilegal yang sesungguhnya dikuasai oleh jaringan pemodal gelap. Operasi lapangan dijalankan oleh orang-orang yang disebut sebagai koordinator atau penghubung pemodal. Mereka yang merekrut pekerja, menentukan wilayah kerja, dan mengatur distribusi hasil. Dalam pengakuan warga, ada juga informasi mengenai kehadiran tenaga kerja asing tanpa izin yang didatangkan untuk mengoperasikan alat berat dan sistem pengolahan bekerja dalam kondisi yang tidak jauh dari kata eksploitatif.

Potret dan Dampak Sosial Pekerja Anak

Ming tahu bahwa di usianya yang baru 15 tahun, ia belum seharusnya bekerja apalagi di tengah lumpur dan tumpukan tanah emas yang tak ramah pada tubuh kecilnya. Tapi di Gunung Botak, usia hanyalah angka yang dikalahkan oleh lapar dan keterbatasan pilihan hidup. Ia sering disuruh membantu penambang lain yang lebih tua, bahkan saat tubuhnya sendiri nyaris roboh karena beban. Kadang harus memikul dua kali lipat dari biasanya karena “kasihan om-om sudah tua,” katanya, meniru alasan mereka. Ia ingin menolak, tapi tak berani. Dunia di tambang tidak memberi ruang bagi anak-anak untuk punya batas. Hanya karena tubuhnya masih bisa berdiri, maka dianggap mampu. Hanya karena butuh uang, maka dianggap rela. Padahal kadang saat malam, tubuh Ming menggigil karena kelelahan dan kakinya bengkak karena terlalu sering menahan beban. Ia hanya bisa meringkuk di bawah terpal yang bocor, memeluk lututnya, berharap esok bisa tetap bangun. Dari semua peluh, luka, dan nyeri yang ia tanggung, Ming hanya membawa pulang antara Rp50.000 hingga Rp200.000 sehari. Jumlah yang mungkin cukup untuk membeli sembako, tapi tidak cukup untuk menebus masa kecil yang hilang. Komisi nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia dalam surveinya tahun 2021 menyebut bahwa aktivitas penambangan ilegal di Maluku berpotensi memperkerjakan anak-anak dengan jam kerja melebihi 8 jam per hari, tanpa jaminan keselamatan dan hak pendidikan. Mereka rentan terhadap keracunan merkuri dan kekerasan verbal dari sesama pekerja dewasa. “Kalau kekerasan fisik seperti dipukul belum pernah, hanya saja saya sering disuruh membantu penambang lain yang usianya sudah tua untuk memikul tanah emas mereka, kadang saya ingin menolak tapi takut” bisiknya pelan, matanya menunduk.

Situasi ini bukan sekadar pekerjaan berat bagi anak, melainkan bentuk eksploitasi yang secara jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Anak (Pasal 32), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, melarang mempekerjakan anak dalam kondisi berbahaya atau yang mengganggu pendidikan mereka. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan, sementara UU Ketenagakerjaan Pasal 74 secara tegas melarang anak bekerja di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan.

Perempuan Di Tengah Tambang

Di Gunung Botak, beban tak selalu ditimbang dari berat karung di punggung kadang ia menempel di tubuh perempuan yang terus disepelekan, disuruh diam, dan harus kuat meski tak terlihat. Seperti Wa Nina, perempuan 28 tahun asal Buton, yang memilih bertahan di tengah lumpur demi satu harapan sederhana: hidup yang lebih layak. Wa Nina datang dari Buton bersama suaminya. Alasan ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan di kampung menjadi pemicu utama keputusannya merantau jauh hingga ke tanah tambang di Pulau Buru, Maluku. Tak ada ijazah tinggi, tak ada keahlian khusus yang mereka miliki hanyalah tubuh dan tenaga yang ditukar dengan emas. Setiap hari, Wa Nina bekerja selama 12 jam, memikul beban lebih dari 5 kilogram dalam sekali jalan. Dalam satu hari, bisa belasan kali ia naik-turun medan tambang yang licin dan berbatu, di bawah terik matahari atau guyuran hujan. Pinggangnya sering terasa nyeri dan sesak asmanya kerap kambuh, terutama saat terlalu banyak mengangkat atau menghirup debu tambang. Saat tubuhnya tak lagi sanggup berdiri, Wa Nina pulang ke tempat camp, sebuah tenda dari terpal biru yang disangga kayu dan tali rafia, beralaskan spanduk bekas kampanye. Dalam satu tenda, ia tidur bersama empat hingga lima perempuan lain, sesama pekerja tambang. Tak ada kasur, tak ada bantal, hanya tubuh-tubuh lelah yang saling berbagi sempitnya ruang dan dinginnya malam. Selain itu, tantangan terbesar bagi Wa Nina adalah kebutuhan paling dasar: air bersih. Di Gunung Botak, air tanah telah tercemar bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aktivitas pengolahan emas. Untuk mandi atau mencuci, Wa Nina harus berjalan kaki selama satu jam menuruni bukit menuju Kampung Wamsait. Jalurnya terjal, penuh lumpur, dan rawan longsor saat hujan. Tapi hanya itu satu-satunya jalan untuk membersihkan tubuh dari lumpur tambang meski tak ada air yang benar-benar bisa membersihkan letih yang melekat di kulitnya. Wa Nina juga harus menahan luka yang tak terlihat, luka dari kata-kata. Ia dan rekan-rekan perempuannya kerap menjadi sasaran pelecehan verbal dari para pekerja laki-laki, baik di lokasi kerja maupun di sekitar tenda. Kata-kata kasar, siulan tak sopan, hingga candaan berbau tubuh dan pakaian, menjadi makanan harian yang harus mereka telan diam-diam. “Bukan hanya capek badan, tapi juga capek hati,” ucapnya lirih. Ia tahu, melawan bisa diusir, diasingkan, atau dianggap tak mampu bekerja sama. Maka ia memilih diam, menunduk, dan melanjutkan kerja seolah tak terjadi apa-apa. Pelecehan semacam itu tak pernah dilaporkan, karena kepada siapa harus mengadu? Di tengah tambang ilegal, tak ada mekanisme perlindungan. Tak ada lembaga pengawas, tak ada tempat aman. Bahkan rasa malu dan takut sering kali justru datang dari sesama perempuan yang lebih dulu terbiasa diam dan menerima. Wa Nina juga menyinggung soal ketimpangan dalam sistem upah yang kerap tak berpihak pada perempuan. Dalam beberapa kelompok kerja gabungan antara laki-laki dan perempuan, upah biasanya dibayarkan melalui satu orang laki-laki yang dianggap “lebih dipercaya” oleh pemasok. “Uang kami dikasih ke dia. Tapi waktu dibagi, saya dan teman-teman perempuan sering dipotong. Alasannya karena kerja kami lama, tidak capai target, dan katanya dibantu laki-laki waktu memikul. Padahal saya rasa beban yang saya pikul sama beratnya,” ungkapnya.

Di tengah kerasnya tambang yang memaksa Wa Nina bertahan dalam sunyi dan sakit, ada juga Ulfa perempuan adat dari Wamsait. Setiap pagi, Ulfa melangkah dari Desa Wamsait menuju perut Gunung Botak. Perempuan 35 tahun ini telah tiga tahun menggantungkan hidupnya pada gunung yang tak pernah tidur itu. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi demi dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, demi orang tuanya yang renta, dan demi kelangsungan rumah tangga yang ditopang nyaris sepenuhnya oleh punggungnya sendiri. Ulfa adalah perempuan adat yang dalam tubuhnya mengalir warisan leluhur, tapi di tangannya kini ada tibe, karung, dan pasir penuh tanah emas. Setiap hari, ia bekerja di tambang ilegal dengan penghasilan tak menentu, antara lima puluh hingga seratus ribu rupiah. Jumlah yang tak seberapa jika dibandingkan peluh dan nyawa yang ia pertaruhkan. Setiap menjelang malam, ia memilih pulang ke kampungnya. Bagi Ulfa, malam bukan sekadar gelap, tapi juga ancaman. Jalan berbatu dan curam harus ia lalui agar bisa memeluk anak-anaknya sebelum tidur. Namun jika hujan turun deras dan jalan terputus karena tanah merah, ia terpaksa menginap di camp tambang, tidur beralaskan papan, dinding terpal. Suaminya hanya seorang buruh bangunan mingguan dalam seminggu ia bisa membawa pulang lima ratus ribu rupiah. Tapi lebih sering, keberuntungan itu tak datang. Proyek sepi, upah tak ada. Maka Ulfa-lah yang harus mengambil alih kendali rumah tangga: bekerja, menghidupi anak-anak, menanggung orang tua, dan menyambung harapan. Ia menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya setiap hari. Dan setiap kali hendak menambang, Ulfa selalu meminta izin kepada ketua kelompoknya untuk bisa pulang sebelum matahari benar-benar menghilang dari langit. Untungnya, ketuanya adalah warga satu kampung. Tapi tak jarang, ketika tambang ramai penambang, Ulfa harus tinggal lebih lama, hingga malam benar-benar menggulung langit Gunung Botak. “Kalau pelecehan, saya belum pernah. Atau mungkin saya tidak tahu kalau itu pelecehan,” katanya pelan. “Bagi saya, di tambang ini kita harus kuat, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Jadi hal-hal seperti itu saya anggap saja candaan.” Ulfa tak sedang menormalisasi kekerasan, ia hanya sedang belajar bertahan. Di dunia yang membuat perempuan harus menguatkan diri berkali lipat, Ulfa memilih fokus pada apa yang bisa ia bawa pulang: uang untuk makan, uang jajan sekolah anak, dan sedikit martabat yang tersisa dari tanah leluhur yang dijarah. Ketika mendengar kabar tentang rencana penutupan tambang, tubuh Ulfa gemetar. Ia tahu benar bahwa tambang ini bukanlah tempat yang ideal. Tapi ia juga tahu, tanpa tambang ini, dapur bisa tak lagi mengepul. “Kalau ditutup, kami kerja apa? Mau makan dari mana?” tanyanya lirih. “Saya takut. Bukan takut ditangkap, tapi takut makin miskin, makin tak punya daya.” Ulfa tak sedang meminta pembenaran atas tambang ilegal. Ia hanya ingin hidupnya, dan hidup anak-anaknya, tidak harus dibayar dengan kemiskinan yang turun-temurun.

Dalam sunyi dan lelah, perempuan-perempuan seperti Wa Nina dan Ulfa tak hanya menghadapi kerasnya tambang, tapi juga sistem yang terus menyepelekan kerja dan kontribusi mereka. Tak ada bentuk perlindungan atau edukasi dari dinas terkait yang pernah menjangkau kelompok pekerja perempuan secara langsung. "Kalau ada alternatif pekerjaan lain, saya ingin pulang ke Buton dan buka warung saja," harap Wa Nina.

Analisis Hukum dan Kebijakan

Dalam kerangka Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHR), penambangan ilegal yang melibatkan anak-anak seperti Ming adalah pelanggaran serius terhadap prinsip tanggung jawab bisnis untuk menghormati HAM sebagaimana diatur dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yang menegaskan bahwa pelaku usaha termasuk sektor informal wajib menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM, termasuk worst forms of child labour. Eksploitasi terhadap Ming bukan hanya melawan hukum, tetapi juga mencederai komitmen negara untuk memastikan dunia usaha tidak merampas hak-hak dasar manusia, terlebih hak anak.

Hingga pertengahan 2025, Kementerian ESDM belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan tenaga kerja illegal di tambang ilegal. Pemda Buru mengakui kesulitan menertibkan tambang ilegal karena minimnya personel pengawas dan tumpang tindih kewenangan antar instansi. Para pekerja tambang bekerja untuk pemodal yang tak selalu mereka kenal. Pembeli besar hanya disebutkan dari mulut ke mulut, dan alur keuntungan tak transparan. Tokoh adat Ibrahim Wael menyebut bahwa masyarakat lokal memang mendapat manfaat ekonomi, tapi dampak sosial dan lingkungan sangat dirasakan. "Kami butuh tambang ini agar tetap hidup di tanah kami, tapi konflik dan pencemaran air sudah sangat terasa," ujarnya. Ia juga menyoroti maraknya pekerja anak dari luar daerah dan menegaskan bahwa adat setempat melarang anak-anak terlibat dalam kerja tambang.

Dari sisi hukum, keberadaan tambang di Buru semakin janggal. Data dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Buru telah berakhir masa berlakunya. Artinya, aktivitas penambangan yang masih berlangsung saat ini berjalan di luar payung hukum yang sah.

Ketiadaan legalitas ini mempertegas jurang antara regulasi dan realitas di lapangan: di atas kertas, izin sudah mati; tetapi di lapangan, alat berat masih bekerja, dan masyarakat tetap menanggung risikonya.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa keberadaan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, dan juga di Seram, menghadirkan persoalan serius yang menyentuh langsung aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Menurutnya, kelompok rentan seperti perempuan dan anak berada dalam posisi paling terdampak, karena di lokasi tambang hingga kini belum tersedia fasilitas perlindungan seperti shelter maupun mekanisme pengaduan yang memadai.

“Untuk pekerja anak, data resmi memang belum tersedia. Namun, kami banyak mendapatkan informasi bahwa mereka ikut bekerja di sana. Saat tim kami turun ke lapangan, anak-anak itu biasanya sudah tiada, sehingga sulit dibuktikan. Hal inilah yang semakin memperkuat dukungan saya agar aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak ditutup secara permanen,” jelas Alhidayat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi warga lokal harus menjadi prioritas setelah penutupan tambang. DPRD bersama Pemprov Maluku dan Dinas PUPR kini sedang menyiapkan pemetaan warga di sekitar lokasi tambang, baik di Buru maupun Seram, agar mereka dapat diarahkan pada pengembangan UMKM melalui pelatihan dan bantuan pendanaan. “Sebelumnya, bantuan memang lebih terfokus pada perempuan difabel di Kota Ambon, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan. Doakan saja tim kami dapat segera menyusun data valid pekerja perempuan asli Maluku di Gunung Botak. Pelaporan mandiri dari mereka memang belum bisa kami hadirkan, tetapi upaya ini terus berjalan,” tambahnya. Tak hanya itu, Alhidayat juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal. Pencemaran air serta asap pembakaran dari limbah B3 menjadi ancaman nyata bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, DPRD mendorong koordinasi dengan Pemkab Buru agar pemeriksaan kontainer di pelabuhan diperketat sehingga bahan berbahaya tidak lagi mudah masuk ke lokasi tambang. Menyinggung soal layanan kesehatan, ia menegaskan bahwa selama status tambang belum legal, DPRD tidak akan memberikan intervensi berupa fasilitas kesehatan. “Kami ingin memberikan efek jera. Karena setiap kali pengawasan longgar, tambang ilegal ini selalu saja hidup kembali. Jika suatu saat dikelola secara resmi, barulah layanan kesehatan dapat kami intervensi secara maksimal,” ujarnya menutup wawancara.

Sejalan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku mengakui keterbatasan mereka dalam menangani masalah ini. Kepala dinas, Husein Mandati, menyatakan bahwa karena tambang ilegal, pihaknya tidak bisa bergerak secara penuh. "Kami sudah lakukan pemetaan, tapi minim pelaporan dari lapangan. Maka dari itu Kami sangat mendukung langkah pemerintah membentuk tim terpadu untuk penutupan permanen tambang ini," tegasnya.

Dari sisi data, Kepala BPS Kabupaten Buru, Christian Harry Soplantila, mengakui bahwa tidak ada pemetaan spesifik soal pekerja anak atau perempuan di tambang ilegal. "Data hanya mencatat usia dan sektor kerja secara umum. Gunung Botak tidak masuk sebagai variabel survei langsung kami, sehingga data granular sangat terbatas," jelasnya. Ia menilai data rinci penting untuk intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Di balik wajah-wajah letih yang hilir mudik di lereng Gunung Botak, tersembunyi cerita panjang tentang ketimpangan pendidikan dan minimnya pilihan hidup yang layak. Di Kecamatan Namlea, wilayah administratif tempat tambang emas itu berada, angka pendidikan menunjukkan kenyataan yang mencemaskan: dari lebih 30 ribu penduduk usia sekolah, hanya sekitar 2.000 orang yang pernah mencicipi bangku perguruan tinggi. Sementara mayoritas lainnya berhenti di jenjang SD atau bahkan tidak tamat sama sekali. Dengan hanya lima SMA untuk seluruh kecamatan, akses terhadap pendidikan menengah dan lanjutan menjadi sangat terbatas, apalagi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal jauh dari pusat kota. Ketika pendidikan menjadi mewah, pilihan pekerjaan pun ikut menyempit. Data publikasi BPS Kabupaten Buru mencatat lebih dari 6.000 penduduk usia kerja di Namlea tidak memiliki pekerjaan, dan dari mereka yang bekerja, sebagian besar terjebak dalam sektor informal menjadi buruh lepas, bekerja tanpa kepastian, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa perlindungan hukum. Di tengah kenyataan itu, tambang emas ilegal menawarkan sesuatu yang ‘pasti’: kerja berat, tapi dibayar tunai. Tak heran jika ribuan orang datang, bahkan dari luar Pulau Buru, untuk mencoba peruntungan di lokasi yang rawan konflik ini. Tambang bukan lagi sekadar tempat kerja ia menjadi ruang ekonomi alternatif bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem.

Anak-anak seperti Ming, perempuan tangguh seperti Wa Nina dan Ulfa, dan laki-laki muda sekaligus kepala rumah tangga seperti Rendy hadir bukan sebagai pelanggar hukum, tapi sebagai korban dari situasi sosial yang tak pernah memberi mereka cukup pilihan. Mereka adalah cermin dari wajah Maluku yang sedang berjuang keras bertahan di tengah tumpukan tanah emas, di tempat di mana sekolah terasa terlalu jauh dan pekerjaan formal terlalu sempit. Cantika Putri Soplanit dari LSM Lentera Ina menjelaskan bahwa mereka pernah memetakan risiko sosial di Gunung Botak sejak 2022. Temuan mereka mengungkap eksploitasi anak, kekerasan berbasis gender, dan sulitnya akses pendidikan. "Kami sulit masuk karena tambang dijaga kelompok tertentu, ada stigma bahwa laporan kekerasan dianggap membuka aib dan menghilangkan lapangan kerja. Kami belum pernah mendapat laporan resmi dari korban, tapi edukasi tetap kami lakukan," ujar Cantika. Ia mendukung berharap penutupan permanen tambang dan meminta pemerintah menyediakan alternatif penghidupan yang manusiawi.

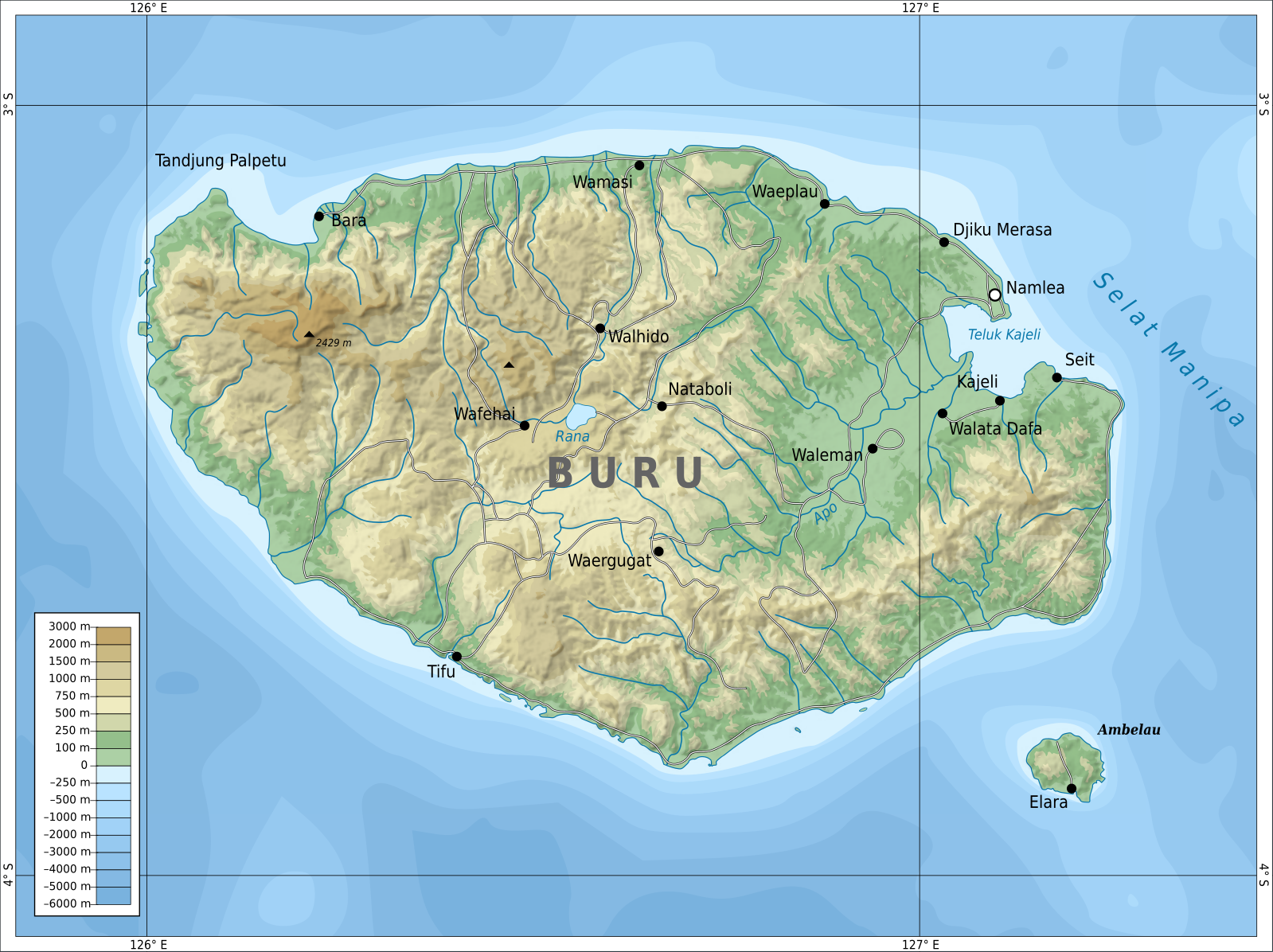

Peta lokasi tambang emas Gunung Botak

Harapan dan Upaya Para Penambang

Di tengah berbagai stigma dan ketakutan itu, harapan sederhana masih menyala dari para pekerja tambang yang hidupnya bergantung pada Gunung Botak. Di balik tubuh kecil yang memikul tanah emas lebih berat dari bobotnya sendiri, Ming menyimpan satu harapan yang sederhana tapi mendalam: ia ingin pulang ke rumah sebagai anak, bukan sebagai buruh tambang. “Saya mau sekolah lagi seperti biasa dan kalau libur ingin bermain seperti teman-teman yang lain, orang tua saya kerja lain saja. Yang nggak capek, tapi bisa cukup buat biaya saya sekolah dan jajan,” ucapnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ming tahu hidup tak bisa diulang. Tapi ia masih berharap masa depannya bisa diarahkan ke jalan yang berbeda jalan yang tak penuh lumpur dan karung berat, tapi halaman sekolah dan buku-buku yang bersih dari debu tambang. Ia ingin bisa punya seragam sekolah yang layak, punya sepatu yang tak jebol, punya waktu untuk bermain di sore hari tanpa dihantui target karung yang harus diangkut. Ia ingin punya ibu dan ayah yang tak harus menyekolahkan anak dengan taruhan nyawa di lereng gunung. Ia ingin melihat dunia di luar lubang tambang dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. "Saya juga mau bisa bantu orang tua, tapi bukan dengan kerja begini. Saya cuma mau jadi seperti teman-teman yang lain bisa belajar dan jajan tanpa takut esok tidak makan," bisiknya, lebih lirih dari deru angin malam di kaki Gunung Botak. Di tengah gemuruh alat berat dan riuh para penambang, harapan kecil Ming mungkin terdengar sepi. Tapi justru dari kesepian itulah kita diingatkan bahwa negara tak boleh tuli. Jika tambang ini akan ditutup, maka yang harus dibuka adalah jalan bagi masa depan anak-anak seperti Ming masa depan yang tak ditambang habis sebelum sempat tumbuh. Sama halnya dengan Ming, Meski Ulfa setiap hari pulang dengan tubuh penuh lumpur, Ulfa mulai memikirkan cara agar suatu saat tidak lagi bergantung pada tambang. Beberapa bulan terakhir, ia dan lima perempuan pekerja tambang lain dari Wamsait membentuk kelompok kecil yang mereka sebut “Dapur Mangente”. Setiap selesai bekerja, mereka menyisihkan lima ribu hingga sepuluh ribu rupiah untuk dimasukkan ke kotak kayu kecil yang mereka taruh dan percayakan di rumah salah satu anggota.

Uang itu belum banyak, tapi Ulfa sudah membayangkan suatu hari bisa digunakan untuk membeli bibit sayuran dan membuka kebun kecil di lahan milik keluarganya. Ia juga mulai mengumpulkan botol-botol bekas di sekitar tambang untuk dijual ke pengepul plastik di Namlea. “Sedikit-sedikit saja, yang penting jalan,” katanya.

Perlahan, jalannya mulai terbuka. Ulfa bertemu relawan dari LSM Lentera Ina yang sedang melakukan pemetaan risiko sosial di Wamsait. Dari situ, ia ditawari untuk menjadi volunteer dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan. Ia mengikuti semua pelatihan yang diadakan, mulai dari manajemen keuangan rumah tangga, pengolahan makanan lokal, hingga pembuatan kerajinan tangan.

Kerja kerasnya menarik perhatian tim Lentera Ina. Beberapa bulan kemudian, Ulfa mendapatkan bantuan modal kecil untuk memulai usaha warung di rumahnya. Meski warung itu masih sederhana hanya menjual kopi, gorengan, dan kebutuhan harian baginya ini adalah tanda bahwa ia tidak harus selamanya berada di tambang. “Kalau ada usaha, ada harapan,” ujarnya sambil tersenyum, meski tangannya masih berbau tanah emas yang belum sepenuhnya ia tinggalkan.

Bagi Ulfa, upaya ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah pembuktian bahwa perempuan di Gunung Botak bisa bangkit dengan jalannya sendiri, bahkan dari lumpur yang dalam sekalipun.

Gunung Botak menjadi potret nyata bagaimana ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan kelumpuhan kebijakan berpadu dalam ruang eksploitasi yang terus membesar. Di tengah kesunyian negara, suara Ming, Rendy, Wa Nina dan Ulfa menjadi panggilan mendesak bagi kebijakan yang lebih adil dan berpihak. Jika tambang ini benar-benar akan ditutup, maka tanggung jawab negara tak boleh berhenti pada garis polisi dan spanduk larangan. Harus ada jalan keluar bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di gunung emas itu dengan pekerjaan layak, pendidikan yang terjamin, dan lingkungan yang lestari. Karena ketika tambang ditutup, bukan hanya lubang galian yang tersisa. Tapi juga lubang di perut anak-anak yang tak lagi punya sumber nafkah, lubang di hati orang tua yang tak tahu harus kemana, dan lubang di sistem kebijakan yang sejak awal membiarkan mereka berjalan sendiri.

Disclaimer:

Wawancara dengan narasumber anak dalam artikel ini dilakukan dengan pendampingan langsung dari orang tua. Orang tua telah memberikan izin untuk proses wawancara dan publikasi cerita anak tersebut. Nama narasumber anak telah disamarkan untuk menjaga privasi.

Liputan ini merupakan bagian dari program fellowship “In-depth Reporting on Business and Human Right (BHR)” yang diselenggarakan oleh AJI Indonesia periode Juli - Agustus 2025.